Вазопрессин, или антидиуретический гормон, является самым важным регулятором водно-электролитного обмена в организме человека: его функция заключается в поддержании осмотического гомеостаза и объема циркулирующей жидкости. За последние годы благодаря существенному прогрессу в области физиологии и биохимии вазопрессина появились новые клинические подходы к диагностике и лечению заболеваний, связанных с избытком или недостаточностью этого гормона.

Таблица 1. Факторы, влияющие на секрецию вазопрессина

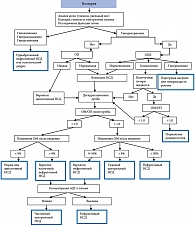

Рис. 1. Дифференциальная диагностика полиурических синдромов (по S. Zane Burday, W.F. Streck. Diabetes Insipidus and SIADH. In W.F. Streck, D.H. Lockwood (eds). Endocrine Diagnosis: Clinical and Laboratory Approach. Boston: Little, Brown, 1983)

Рис. 2. Результаты дегидратационной пробы у здоровых людей (затененные области графика) и у больных тремя основными формами НСД (Robertson G.L., 2001)

Рис. 3. Структурные формулы вазопрессина и его синтетического аналога десмопрессина (Вакс В.В., 2001)

Несахарный диабет (НСД) – заболевание, характеризующееся выделением большого количества мочи с низкой относительной плотностью, гиперосмолярностью плазмы и жаждой. НСД гетерогенен и объединяет несколько заболеваний с разной этиологией, для которых характерна гипотоническая полиурия. К заболеваниям группы НСД относятся: гипоталамический (центральный или нейрогипофизарный) несахарный диабет – связан с нарушением секреции вазопрессина нейрогипофизом и, как правило, его синтезом в нейронах гипоталамуса;

- нефрогенный несахарный диабет – обусловлен неадекватным ответом почек на вазопрессин;

- транзиторный несахарный диабет беременных – развивается вследствие ускорения метаболизма вазопрессина;

К редким формам НСД относятся:

Лечение врожденного нефрогенного НСД проводится с помощью тиазидных диуретиков и нестероидных противовоспалительных препаратов. При его приобретенном варианте необходимо лечение сопутствующего заболевания. При психогенной полидипсии в части случаев происходит «выздоровление» после объяснения пациенту причины его заболевания, эффективными методами являются психотерапия и назначение психотропных препаратов.

Основной целью лечения НСД является уменьшение выраженности жажды и полиурии до такой степени, которая бы позволила пациенту вести нормальный образ жизни. Лечение должно легко переноситься и, по возможности, существенно не ограничивать жизнедеятельность пациента, а время и дозы лекарственных препаратов следует подбирать индивидуально. Безопасность назначенных препаратов и схема приема, позволяющая избежать любых неблагоприятных эффектов лечения, должны быть основными критериями ввиду сравнительно доброкачественного течения НСД и неблагоприятных последствий гипонатриемии.

Хотя основными показаниями к приему десмопрессина является НСД центрального генеза, препарат также может использоваться для контроля временной полиурии и полидипсии, вызванной травмой головы, хирургическими вмешательствами на гипофизарной области. Применение препарата Минирин у пациентов с установленным диагнозом приводит к значительному уменьшению объема мочеотделения, что проявляется в снижении частоты позывов к мочеиспусканию. Десмопрессин неэффективен в случаях полиурии, вызванной заболеваниями почек, нефрогенным несахарным диабетом, психогенной полидипсией.

В настоящее время для лечения центрального несахарного диабета у детей и подростков используется синтетический аналог природного антидиуретического гормона аргинин-вазопрессина – десмопрессин.

Основной формой выпуска десмопрессина являются таблетки (Минирин). Недавно на отечественном рынке появились подъязычные таблетки Минирина, не уступающие по эффективности и удобству применения таблетированной форме препарата.

Перевод с таблетированной формы на таблетки подъязычные осуществлялся по данной схеме

- наследственные (семейные формы, обусловленные мутацией гена аргинин-вазопрессина, DIDMOAD-синдром);

- врожденные аномалии строения гипоталамо-гипофизарной области (септико-оптическая дисплазия, голопрозэнцефалия и др.);

- объемные образования хиазмально-селлярной области (краниофарингиомы, герминомы, ганглиобластомы, макроаденомы и др.) и состояния после их хирургического удаления;

- воспалительные заболевания (гистиоцитоз Х, аутоиммунный гипофизит и др.);

- следствие черепно-мозговых травм;

- идиопатические.

Структура и функции природного антидиуретического гормона

Исторические этапы лечения центрального несахарного диабета

В настоящее время основным способом лечения детей и подростков с центральным несахарным диабетом является заместительная гормональная терапия препаратами аргинин-вазопрессина. В 1913 г. были получены сообщения из Германии и Италии об уменьшении диуреза у пациентов с несахарным диабетом при использовании экстракта из задней доли гипофиза. В 1922 г. Г. Блюмгарт (Herman L. Blumgart) показал возможность интраназального применения экстракта. На основе экстрактов был создан ряд препаратов, но они имели побочные эффекты: короткий период действия и влияния на другие органы-мишени для АДГ.

Для лечения центрального несахарного диабета синтетические препараты АДГ с успехом применяются уже более 30 лет. Формы введения десмопрессина различны. Вначале препарат был изготовлен для интраназального введения, но данная лекарственная форма имеет ряд неудобств и вызывает побочные явления со стороны слизистой оболочки носовых путей. Следующим этапом в развитии фармакотерапии несахарного диабета был выпуск таблетированной формы десмопрессина (Минирин, Ferring, Германия). Недавно появилась новая форма – подъязычные таблетки (Минирин таблетки подъязычные, Ferring, Германия).

Собственный клинический опыт

В детском отделении ФГБУ ЭНЦ использовалась новая форма десмопрессина – Минирин таблетки подъязычные – у пациентов с установленным диагнозом центрального несахарного диабета различной этиологии, получавших ранее терапию таблетированной формой Минирина. Терапию получали 15 человек в возрасте до 18 лет, среди них 5 девочек и 10 мальчиков. Причины центрального несахарного диабета у детей были различными: герминативно-клеточная опухоль выявлена у 2 человек, гистиоцитоз Х – у 1 человека, гипофизит – у 2 человек, краниофарингиома – у 10 человек. Всем пациентам диагноз центрального несахарного диабета был установлен ранее на основании комплексного обследования. Все пациенты ранее получали терапию таблетированными формами десмопрессина (Минирин таблетки) в суточной дозе от 0,3 мг/сут (в три приема) до 0,6 мг/сут (в три приема). Все пациенты были компенсированы по несахарному диабету.

При переводе суточные дозы Минирина таблеток подъязычных составили от 180 мкг/сут до 360 мкг/сут. На фоне проводимой терапии оценивался биохимический анализ крови (показатели электролитов, осмолярность крови), а также суточный диурез. Не было выявлено отклонений в электролитах крови. Цифры суточного диуреза на фоне терапии лекарственными формами Минирин таблетки подъязычные и Минирин таблетки не отличались. За время наблюдения не было отмечено побочных эффектов. Переносимость препарата была хорошая. Многие пациенты после использования подъязычных таблеток захотели остаться на данной форме препарата. Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:

- Минирин таблетки подъязычные являются эффективным средством лечения центрального несахарного диабета;

- По своим характеристикам и эффективности Минирин таблетки подъязычные не уступает зарекомендовавшей себя ранее таблетированной форме Минирина;

- Минирин таблетки подъязычные имеют ряд неоспоримых достоинств: отсутствие связи приема препарата с приемом пищи, отсутствие необходимости запивать препарат водой. Это особенно важно у пациентов маленького возраста, тяжелых реанимационных больных.

Не всегда перевод пациентов с таблетированной формы Минирина на подъязычные таблетки Минирина осуществляется согласно приведенной выше схеме. Для некоторых пациентов требуется коррекция дозы десмопрессина. Несмотря на то что Минирин таблетки подъязычные относительно недавно появились на отечественном рынке (дата государственной регистрации – 19.11.2010 согласно государственному реестру лекарственных средств), они успели зарекомендовать себя как качественный и эффективный препарат для лечения центрального несахарного диабета.

В статье рассмотрен клинический случай пациентки с центральным несахарным диабетом (ЦНД) на фоне саркоидоза: методы диагностики и лечения ЦНД. Показано, что на фоне применения десмопрессина (препарата Вазомирин) эффективно купируются такие симптомы заболевания, как избыточная жажда и полиурия.

Таблица 1. Клинические проявления ЦНД

Таблица 2. Общий анализ крови пациентки А.

Таблица 3. Биохимический анализ крови пациентки А.

Рис. 1. Данные теста пациентки А. после применения 10 мкг десмопрессина интраназально

Таблица 4. Гормональный анализ крови пациентки А.

Рис. 2. Структурные формулы вазопрессина и десмопрессина

Таблица 5. Фармакоэкономические аспекты препаратов десмопрессина

Рассмотрим клинический случай ЦНД на фоне саркоидоза.

Пациентка А. 64 лет обратилась в Эндокринологический научный центр (ЭНЦ) с жалобами на выраженную жажду (объем потребляемой жидкости до 6–8 л в сутки), обильное и учащенное мочеиспускание (цвет мочи светлый), необходимость вставать ночью для мочеиспускания и питья (в среднем два-три раза), сухость кожи, периодически возникающие головокружения, умеренную головную боль, сухой кашель, одышку при физической нагрузке.

Из анамнеза известно, что четыре года назад на основании гистологического исследования верифицирован диагноз «саркоидоз легких». Пациентка получала лечение преднизолоном в дозе 30 мг в сутки в течение двух недель, далее – циклофосфаном, к которому при обострении заболевания добавляли плазмаферез (всего три сеанса), по необходимости также проводились ингаляции Беродуалом с помощью небулайзера. На данной терапии больная чувствовала себя удовлетворительно. Через два года с момента диагностики саркоидоза легких пациентка отметила ухудшение состояния: ежедневный озноб в вечернее время без значимого повышения температуры и потливости в течение двух-трех недель, купировавшийся самостоятельно. Еще через шесть месяцев к описанной симптоматике добавились жажда и полиурия, но к врачу по их поводу она обратилась только через год. При обследовании в клиническом анализе мочи отмечено только снижение относительной плотности – до 1010 г/л. При проведении мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) головного мозга в проекции теменной, височной и затылочных костей определялись гиподенсивные зоны плотностью от -50 до -36 HU размером от 5 до 10 мм, в проекции шишковидной железы и задних рогов боковых желудочков – петрификаты неправильной формы средних размеров с четкими контурами. Состояние расценено как нейросаркоидоз, в связи с чем проведена пульс-терапия метилпреднизолоном в дозе 1000 мг в течение пяти дней. В дальнейшем пациентка была переведена на поддерживающую терапию: метилпреднизолон в дозе 4 мг по четыре таблетки в сутки, аспаркам по три таблетки в сутки, циклофосфан в дозе 0,2 г два раза в неделю, омепразол в дозе 20 мг на ночь. Аллергический и наследственный анамнезы у пациентки отягощены не были.

При поступлении в ЭНЦ общее состояние больной охарактеризовано как относительно удовлетворительное. Конституция гиперстеническая. Кожные покровы нормальной окраски, выражена сухость кожи. Видимые слизистые розовые, сухие. Подкожная жировая клетчатка развита избыточно, распределена по абдоминальному типу. Лимфатические узлы, доступные пальпации, не увеличены. Щитовидная железа расположена в типичном месте, не увеличена, мягко-эластической консистенции, узловые образования не пальпировались. Рост – 164 см. Масса тела – 77 кг. Индекс массы тела – 28,6 кг/м2. Сердечно-сосудистая система: артериальное давление справа – 130/90 мм рт. ст., частота пульса – 60 в минуту, область сердца визуально не изменена, тоны приглушены, ритмичны, перкуторно границы сердца в пределах нормы. Органы дыхания: дыхание жесткое, хрипы не выслушиваются, легочный звук притуплен, частота дыхательных движений – 16 в минуту. Органы пищеварения: язык чистый, живот мягкий и безболезненный, печень не выступает из-под реберной дуги, склонность к запорам. Мочевыделительная система: мочеиспускание свободное, учащенное, обильное, симптом поколачивания с обеих сторон отрицательный. Нервная система и органы чувств: сознание ясное, правильно ориентирована в пространстве и собственной личности. Костно-мышечная система: визуально не изменена.

Проведено также исследование на предмет гипофункции гормонов передней доли гипофиза, не выявившее какой-либо патологии (табл. 4). Снижение уровня кортизола в крови не является доказательством надпочечниковой недостаточности с учетом приема супрафизиологических доз глюкокортикостероидов (метилпреднизолона в дозе 16 мг в сутки) и нормального уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ).

Для лечения ЦНД пациентке назначен десмопрессин в форме спрея назального дозированного (по 10 мкг в одной дозе) – препарат Вазомирин (компания-производитель GENFA MEDICA, S.A., Швейцария). Доза препарата подбиралась по схеме «по потребности» и составила по 10 мкг утром и вечером. На фоне терапии диурез снизился до 1400 мл, прекратились ночные мочеиспускания, перестала беспокоить жажда. Нормализовался сон и прошло головокружение.

По поводу гиперхолестеринемии назначен розувастатин в дозе 10 мг на ночь. С целью оценки возможного снижения минеральной плотности кости на фоне приема глюкокортикостероидов проведена рентгеновская денситометрия, которая показала наличие выраженной остеопении в поясничном отделе позвоночника, отсутствие изменений исследуемого показателя в проксимальном отделе бедренной кости и лучевой кости.

Как указывалось ранее, основным критерием адекватности дозы десмопрессина является отсутствие чувства избыточной жажды, ночных мочеиспусканий, снижение диуреза до комфортного уровня для конкретного индивидуума. В результате применения Вазомирина нам удалось достичь всех целей лечения ЦНД, что значимо улучшило самочувствие и качество жизни пациентки. По прошествии года с момента диагностики и лечения ЦНД пациентка остается полностью компенсированной на подобранной терапии Вазомирином.

Сочетание саркоидоза и ЦНД является редкой патологией. Однако своевременная диагностика ЦНД и лечение современными лекарственными препаратами могут значимо улучшить самочувствие и качество жизни больных.